Suche

Suche

Alle Kategorien

News

Alle Kategorien

Corona

26.01.2026

Auswirkungen der Kormoranprädation auf die Fischerei und Aquakultur in der EU

Aktuelle Übersicht zur Kormoranprädation in der EU

Briefing vom 20.01.2026

Der Kormoran hat erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf Fischbestände und Aquakulturanlagen. Aufgrund seiner Prädationstätigkeit wurde der Kormoran im 19. und frühen 20. Jahrhundert stark verfolgt, steht aber seit Inkrafttreten der EU-Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 unter Schutz. Seine Population hat sich seitdem deutlich erholt. Obwohl die Jagd auf den Vogel verboten ist, erlaubt die Vogelschutzrichtlinie Ausnahmeregelungen, um schwere Schäden an Wildfischbeständen und Fischzuchten zu verhindern. Diese Ausnahmeregelungen werden von den Mitgliedstaaten in sehr unterschiedlicher Weise genutzt.

Das Europäische Parlament forderte 2008 die Annahme eines europäischen Kormoranmanagementplans, um die zunehmenden Auswirkungen der Kormorane auf Fischbestände, Fischerei und Aquakultur zu minimieren. Diese Forderung wurde in den Entschließungen des Parlaments zur Aquakultur von 2018 und 2022 bekräftigt. Auch auf den Ratssitzungen im September und Oktober 2025 forderten mehrere Mitgliedstaaten die Europäische Kommission nachdrücklich auf, das EU-weite Management der Kormoranpopulationen zu koordinieren.

Im Anschluss an die jüngsten Gespräche führte die Kommission im Oktober 2025 einen strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Kommission aktualisierte Leitlinien zur Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß der Vogelschutzrichtlinie. Im November 2025 veröffentlichte die Europäische Binnenfischerei- und Aquakultur-Beratungskommission, ein zwischenstaatliches Beratungsgremium für Fischereifragen, ihren endgültigen Rahmen für einen Managementplan im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Projekts.

Ziel dieser Initiative ist es, den günstigen Erhaltungszustand des Kormorans zu erhalten und gleichzeitig Fischarten und Aquakulturanlagen zu schützen.

Hierzu ist nun ein umfagnreicher „Briefing“-Artikel in Englischer Sprache erschienen.

(„Briefing“-Artikel bieten forschungsbasierte Handlungsempfehlungen zu drängenden wirtschaftlichen Herausforderungen und sind in einer für Laien verständlichen Sprache verfasst. Sie sollen so kurz wie möglich sein, aber dennoch ausreichend ausführlich, um ein politisches Problem eingehend zu beleuchten)

Der Kormoran hat erhebliche und weitreichende Auswirkungen auf Fischbestände und Aquakulturanlagen. Aufgrund seiner Prädationstätigkeit wurde der Kormoran im 19. und frühen 20. Jahrhundert stark verfolgt, steht aber seit Inkrafttreten der EU-Vogelschutzrichtlinie im Jahr 1979 unter Schutz. Seine Population hat sich seitdem deutlich erholt. Obwohl die Jagd auf den Vogel verboten ist, erlaubt die Vogelschutzrichtlinie Ausnahmeregelungen, um schwere Schäden an Wildfischbeständen und Fischzuchten zu verhindern. Diese Ausnahmeregelungen werden von den Mitgliedstaaten in sehr unterschiedlicher Weise genutzt.

Das Europäische Parlament forderte 2008 die Annahme eines europäischen Kormoranmanagementplans, um die zunehmenden Auswirkungen der Kormorane auf Fischbestände, Fischerei und Aquakultur zu minimieren. Diese Forderung wurde in den Entschließungen des Parlaments zur Aquakultur von 2018 und 2022 bekräftigt. Auch auf den Ratssitzungen im September und Oktober 2025 forderten mehrere Mitgliedstaaten die Europäische Kommission nachdrücklich auf, das EU-weite Management der Kormoranpopulationen zu koordinieren.

Im Anschluss an die jüngsten Gespräche führte die Kommission im Oktober 2025 einen strukturierten Dialog mit den Mitgliedstaaten. In diesem Zusammenhang veröffentlichte die Kommission aktualisierte Leitlinien zur Anwendung von Ausnahmeregelungen gemäß der Vogelschutzrichtlinie. Im November 2025 veröffentlichte die Europäische Binnenfischerei- und Aquakultur-Beratungskommission, ein zwischenstaatliches Beratungsgremium für Fischereifragen, ihren endgültigen Rahmen für einen Managementplan im Rahmen eines von der EU kofinanzierten Projekts.

Ziel dieser Initiative ist es, den günstigen Erhaltungszustand des Kormorans zu erhalten und gleichzeitig Fischarten und Aquakulturanlagen zu schützen.

Hierzu ist nun ein umfagnreicher „Briefing“-Artikel in Englischer Sprache erschienen.

(„Briefing“-Artikel bieten forschungsbasierte Handlungsempfehlungen zu drängenden wirtschaftlichen Herausforderungen und sind in einer für Laien verständlichen Sprache verfasst. Sie sollen so kurz wie möglich sein, aber dennoch ausreichend ausführlich, um ein politisches Problem eingehend zu beleuchten)

18.01.2026

Berliner Agrarministerkonferenz 2026: Ein Ort für Brücken, nicht für Gräben

Ministerinnen und Minister aus rund 60 Staaten wollen effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft fördern

Unter Vorsitz des Bundesministers für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, Alois Rainer, fand heute die 18. Berliner Agrarministerkonferenz mit Agrarministerinnen und Agrarministern aus 61 Staaten sowie Vertreterinnen und Vertretern von 14 internationalen Organisationen statt. In ihrer Abschlusserklärung betonten die Ministerinnen und Minister, dass die Landwirtschaft auf ausreichend Wasser angewiesen ist, um Lebensmittel zu produzieren. Landwirtschaft spielt damit eine Schlüsselrolle für die globale Ernährungssicherheit. Zugleich machten die Agrarminister deutlich, dass die Landwirtschaft als einer der größten Wassernutzer ein zentraler Teil der Lösung bei der Bewältigung von Wasserknappheit ist. Sie kann entscheidend zu einer nachhaltigen Wassernutzung beitragen und wirksame Lösungen für eine globale Wasserresilienz liefern.

Dazu sagt Bundesminister Rainer: „Wasser entscheidet über Ernten, Ernten entscheiden über Ernährung und eine gesicherte Ernährung entscheidet über unsere Zukunft. Uns Agrarministerinnen und Agrarminister eint ein Auftrag: die Produktivität der Land- und Ernährungswirtschaft zu stärken, Wettbewerbsfähigkeit zu sichern und damit die Einkommen der Höfe zu stabilisieren. Und dabei ist klar: Landwirtschaft braucht Wasser.

Ich freue mich, dass heute von Berlin das klare Bekenntnis ausgeht, dass die Landwirtschaft nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung ist. Darauf haben wir uns in unserer Abschlusserklärung verständigt. Diese Abschlusserklärung ist der Ausdruck unseres gemeinsamen Willens, Verantwortung zu übernehmen. Wir bekennen uns dazu, eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft zu fördern, etwa durch präzise Bewässerung, Wassereinsparung, besseren Bodenschutz und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten. Das zeigt, dass die Agrarministerkonferenz ein Ort für Brücken ist, nicht für Gräben.“

Ich freue mich, dass heute von Berlin das klare Bekenntnis ausgeht, dass die Landwirtschaft nicht das Problem, sondern ein zentraler Teil der Lösung für eine nachhaltige Wassernutzung ist. Darauf haben wir uns in unserer Abschlusserklärung verständigt. Diese Abschlusserklärung ist der Ausdruck unseres gemeinsamen Willens, Verantwortung zu übernehmen. Wir bekennen uns dazu, eine effizientere Wassernutzung in der Landwirtschaft zu fördern, etwa durch präzise Bewässerung, Wassereinsparung, besseren Bodenschutz und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten. Das zeigt, dass die Agrarministerkonferenz ein Ort für Brücken ist, nicht für Gräben.“

Die Ministerinnen und Minister haben zudem gefordert, die Stimme der Landwirtschaft im Vorfeld der UN-Wasserkonferenz 2026 zu stärken und den Sektor in der globalen Wasserpolitik einzubeziehen.

Die wichtigsten Punkte der Abschlusserklärung für die Fischerei sind:

2. Wir unterstreichen, dass Wasser für alles Leben auf der Erde, für unsere Volkswirtschaften und für unsere Ernährungssysteme unverzichtbar ist. Unsere Landwirtinnen und Landwirte und Fischerinnen und Fischer sind auf Wasser angewiesen, um die Ernährungssicherheit zu gewährleisten. Wasserstress ist jedoch eine der größten Bedrohungen des 21. Jahrhunderts, unter der mehr als zwei Milliarden Menschen leiden. … Landwirtschaft, Fischerei und Aquakultur sind weltweit stark von wachsender Wassernutzungskonkurrenz betroffen, was es immer schwieriger macht, ihre Rolle bei der Gewährleistung von Ernährungssicherheit und -qualität und der schrittweisen Verwirklichung des Rechts auf angemessene Nahrung zu erfüllen. …

Blaue Bioökonomie stärken

13. In Übereinstimmung mit dem GFFA-Kommuniqué 2025 zur Bioökonomie betonen wir die zentrale Rolle einer nachhaltigen blauen Bioökonomie für alle Branchen und Sektoren, die mit Ozeanen, Meeren, Küsten und Seen und ihren lebenden Ressourcen in Verbindung stehen. Wir erkennen darüber hinaus das Potenzial der blauen Bioökonomie an, die Ernährungssicherheit zu steigern und gleichzeitig die Einkommensdiversifizierung für lokale Gemeinschaften in küstennahen und ländlichen Gebieten zu stärken und traditionelles Wissen zu schützen. Wir verpflichten uns zu einer effektiven Erhaltung, Bewirtschaftung, Wiederherstellung und nachhaltigen Nutzung von lebenden aquatischen Ressourcen und Wasser. Dazu gehört die Förderung nachhaltiger Fischerei und Aquakultur sowie die Verbesserung der Nutzbarmachung, Verarbeitung und Wertschöpfung von Produkten aus aquatischen Ressourcen im Einklang mit den FAO-Leitlinien für nachhaltige Aquakultur.

16. Wir sehen die Notwendigkeit, Innovationen, Entwicklung und inklusive Marktintegration in Bezug auf nachhaltig produzierte aquatische Biomasse, insbesondere vielversprechende, jedoch derzeit unzureichend genutzte Ressourcen wie Algen und Restrohstoffe aus Fischerei und Aquakultur, zu unterstützen. Wir heben die Notwendigkeit hervor, soziales Bewusstsein und Akzeptanz von neuen Produkten der blauen Bioökonomie zu steigern.

20. Wir erkennen an, dass der Zugang zu Wasser für die Nahrungsmittelproduktion von zentraler Bedeutung ist. Wir nehmen Kenntnis vom „Globalen Dialog zu Nutzungs- und Besitzrechten an Wasser“5 der FAO, der alle FAO-Mitglieder ermutigt, sich der politischen Initiative anzuschließen, um einen kontextspezifischen, gleichberechtigten, zeitgerechten und sicheren Zugang zu Wasserressourcen zu unterstützen.

Internationale Wasser Governance stärken

22. Internationale und regionale Zusammenarbeit und Koordination bei Wasser bei gleichzeitiger Achtung der nationalen Souveränität ist entscheidend für eine effektive Bekämpfung von Wasserstress. Daher sind wir bestrebt, zu größerer Bewusstheit, Kohärenz und Effektivität der Wasser Governance im VN-System und darüber hinaus beizutragen. Damit werden wir die Stimme der Landwirtschaft, der Fischerei und der Aquakultur bei wasserpolitischen Entscheidungen stärken. Wir unterstreichen, dass diese zentralen Akteure Fachwissen einbringen und den Weg zu globalen Lösungen weisen.

28. Angesichts der dringenden Notwendigkeit, Wassersicherheit und Wasserresilienz zu steigern, und im Vorfeld der VN-Wasserkonferenz 2026 und darüber hinaus rufen wir die internationale Gemeinschaft auf:

- die Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei und Aquakultur als zentrale Sektoren in die Entscheidungsfindung innerhalb der Wasserpolitik einzubinden; …

20.12.2025

EU-Fischmarktbericht 2025 veröffentlicht

Die Europäische Marktbeobachtungsstelle für Fischerei (EUMOFA) hat die 2025 Ausgabe des EU-Fischmarktberichts veröffentlicht, der die neuesten Trends im europäischen Fischerei- und Aquakulturmarkt aufzeigt. Basierend auf Daten bis Anfang 2025 belegt der Bericht, dass der Markt volatilen Preisen, dynamischen globalen Angebotsbedingungen und einem sich wandelnden Verbraucherverhalten ausgesetzt war.

15.12.2025

Umsetzung der EU Kontroll-VO zur Rückverfolgbarkeit von Fisch und Fischerzeugnissen

Europäischer Gesetzgeber definiert Basisstandard und schafft Rechtssicherheit für die Unternehmen

Die überarbeitete europäische Fischereikontrollverordnung bringt ab dem 10.01.2026 neue gesetzliche Vorgaben zur Rückverfolgbarkeit von Fischerei und Aquakulturerzeugnissen (für frische, gefrorene und geräucherte Produkte) in der Union. Bisher wurden wichtige Grundlagen zur praktischen Umsetzung dieser Vorgaben vom europäischen Gesetzgeber nicht geregelt. Nach wiederholter Eingabe des Bundesverbandes und der europäischen Partnerverbände hat die Europäische Kommission gestern wichtige Eckpunkte erläutert. Damit wird größerer Schaden abgewendet und Rechtssicherheit für die Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette vom Erzeuger bis zum Handel geschaffen.

Die Unternehmen erhalten die Entwarnung, dass sie ihre bisherigen Verfahren zur Rückverfolgbarkeit nicht fundamental umstellen müssen.

Auch der VDBA begrüßt diese Klarstellung zur Umsetzung der geänderten Fischereikontrollverordnung.

Der Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V. fasst dies in seiner PM wie folgt zusammen:

Informationsschreiben EU-KOM im englischen Original als PDF

Dr. Stefan Meyer, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V., hat die Entwicklungen dieses Regelwerks in Berlin und Brüssel intensiv begleitet und merkt hierzu an: „Mit dem Informationsblatt wird das Grundprinzip der Rückverfolgbarkeit – die Eigenverantwortung der Unternehmen auf ihrer jeweiligen Stufe der Lieferkette – klar gestärkt. Die nun vorliegenden Klarstellungen schaffen Rechtssicherheit für die Betriebe und geben ihnen die notwendige Orientierung, um die Vorgaben sachgerecht und praxistauglich umzusetzen.“

Die Unternehmen erhalten die Entwarnung, dass sie ihre bisherigen Verfahren zur Rückverfolgbarkeit nicht fundamental umstellen müssen.

Auch der VDBA begrüßt diese Klarstellung zur Umsetzung der geänderten Fischereikontrollverordnung.

Der Bundesverband der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V. fasst dies in seiner PM wie folgt zusammen:

- Losfassung beginnt am Ursprung: Die Losbildung beginnt im Ursprung, d. h. bei Fischerei und Aquakultur. Damit sind Herkunft und erste Zusammenstellung der Ware miteinander verbunden und bleiben durchgängig nachvollziehbar. Auf Grundlage dieser Informationen können die nachfolgenden Lieferkettenpartner Lose nach ihren Bedürfnissen teilen, mischen und zusammenfassen. Die grundlegenden Losinformationen bleiben davon unberührt.

- Flexible digitale Formate: Die digitale Bereitstellung der Losinformationen kann in verschiedenen gängigen Formaten erfolgen – zum Beispiel per E-Mail, als elektronische Dateien (wie PDF, XML oder CSV), über Online-Plattformen oder jedes andere elektronische System, das in der Lage ist, Informationen auf digitale, papierlose Weise zu übermitteln. Unternehmen wählen das für ihren Betrieb praktikable Format, solange die Mindestangaben vollständig und nachvollziehbar übermittelt werden. Damit können auch bereits etablierte Dokumentenformate, z. B. Lieferscheine, die Vorgaben erfüllen, wenn sie auf digitalem Weg übermittelt werden und die entsprechenden Losinformationen enthalten.

- „Ein Schritt vor, ein Schritt zurück“: Die Informationen werden entlang der Lieferkette von Glied zu Glied weitergegeben. Eine übergeordnete Weitergabe, branchenweite Interoperabilitätspflichten oder die verbindliche Nutzung von Drittanbieter Lösungen zur Rückverfolgbarkeit sind nicht gefordert. Entscheidend ist die sichere Übermittlung der Daten an den jeweiligen direkten Geschäftspartner und, auf Verlangen an die zuständige Behörde.

Informationsschreiben EU-KOM im englischen Original als PDF

Dr. Stefan Meyer, Geschäftsführer des Bundesverbandes der deutschen Fischindustrie und des Fischgroßhandels e.V., hat die Entwicklungen dieses Regelwerks in Berlin und Brüssel intensiv begleitet und merkt hierzu an: „Mit dem Informationsblatt wird das Grundprinzip der Rückverfolgbarkeit – die Eigenverantwortung der Unternehmen auf ihrer jeweiligen Stufe der Lieferkette – klar gestärkt. Die nun vorliegenden Klarstellungen schaffen Rechtssicherheit für die Betriebe und geben ihnen die notwendige Orientierung, um die Vorgaben sachgerecht und praxistauglich umzusetzen.“

28.11.2025

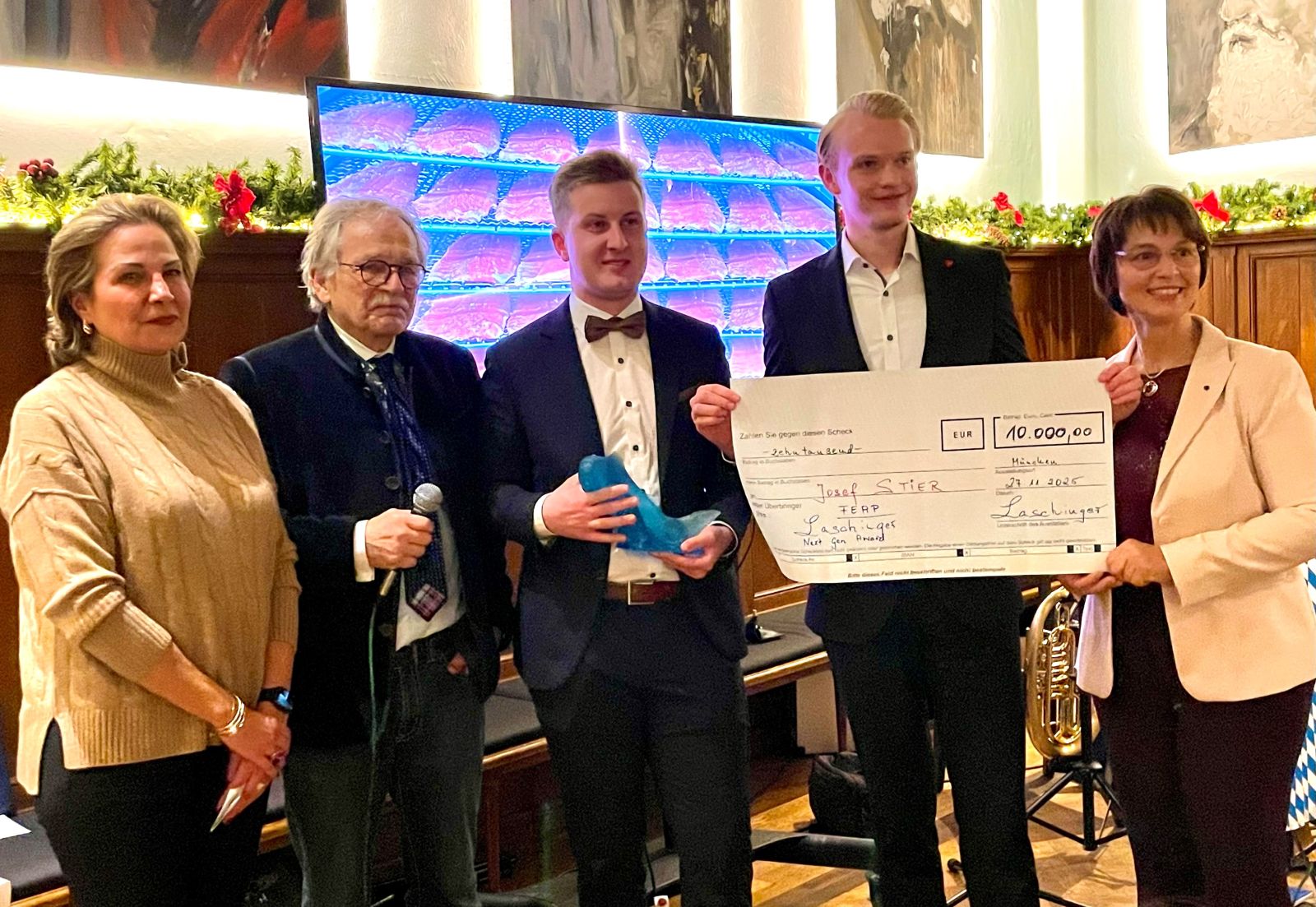

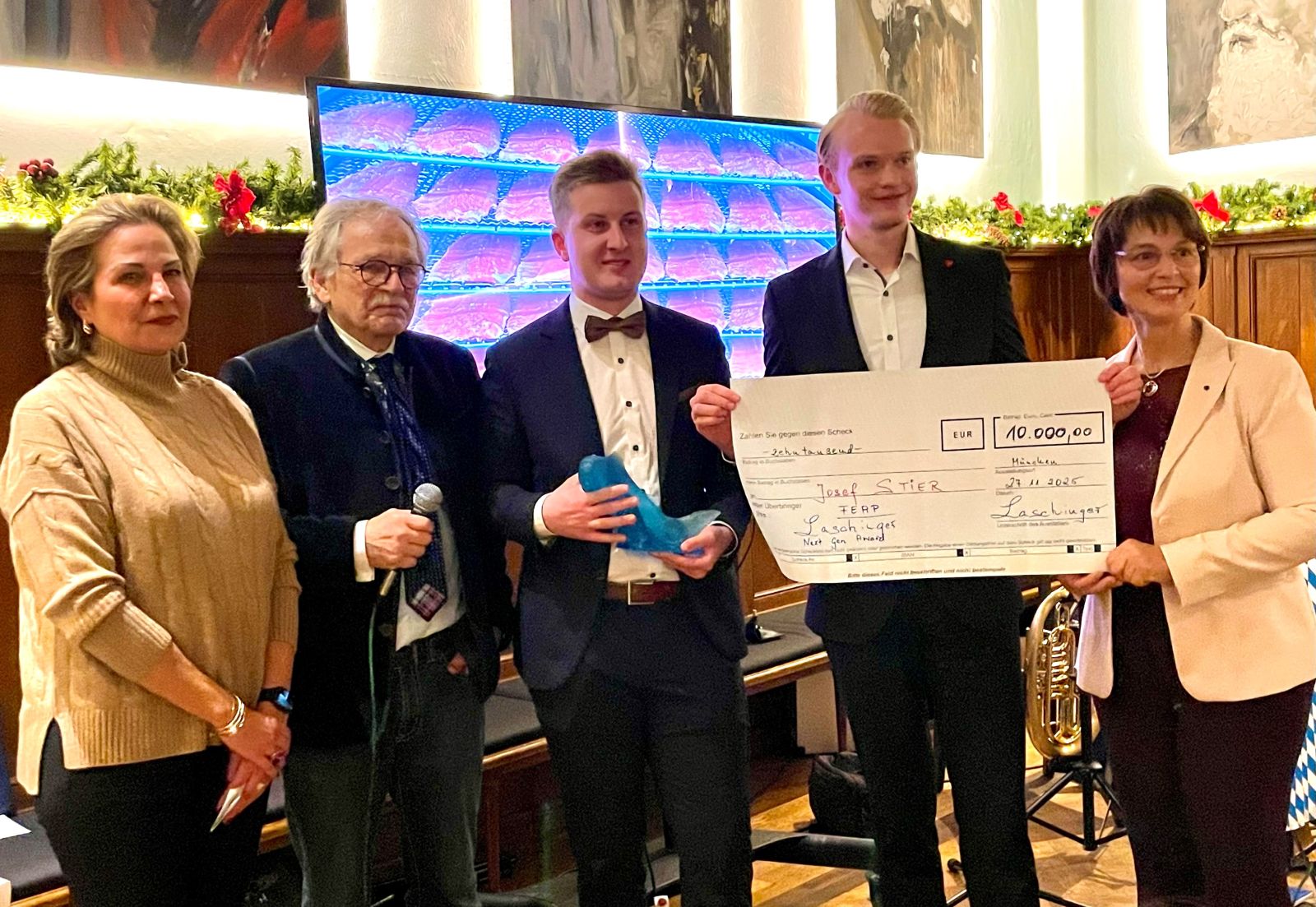

Young Fisherman erhält FEAP–Laschinger NextGen Award bei FEAP-Generalversammlung in München

VDBA richtet FEAP-Generalversammlung aus

Die FEAP-Generalversammlung ist das jährliche Treffen des Verbandes europäischer Aquakulturproduzenten. Dieses Jahr fand sie am 27. & 28. November in München, organisiert vom VDBA mit freundlicher Unterstützung von trouw nutrition, statt.

Das Highlight des zweitägigen Meetings war die erstmalige Vergabe des FEAP–Laschinger NextGen Awards.

Der VDBA ist besonders stolz, dass als erster Preisträger ein leuchtender Stern unserer Young Fishermen von der internationalen Jury einstimmig ausgewählt wurde!

Die moderne Indoor-Zuchtanlage von Josef Stier in Bärnau verfügt über eigene Tiefbrunnen, einen mit Hackschnitzel befeuerten Holzvergaser, ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaik-Anlage. Diese Kombination macht es möglich, eine nachhaltige und kosteneffiziente Produktion von Zander, Aalen, Regenbogenforellen, Bachforellen, Lachsforellen und sogar Garnelen sicherzustellen. Weil das Wasser in den Kreislaufanlagen kontinuierlich mechanisch und biologisch gereinigt sowie mit UV-Licht behandelt wird, ist auch der Wasserverbrauch extrem niedrig. Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Landesanstalt für Landwirtschaft wird in einer modernen robotergestützten Anlage zusätzlich eigenes, hochwertiges und proteinreiches Fischfutter in Kreislaufproduktion aus organischen Abfällen für schwarze Soldatenfliegen produziert.

Dieses innovative, ganzheitliche Konzept ist ein Leuchtturm-Beispiel für nachhaltige und verantwortungsvolle Lebensmittelproduktion und verdient die Anerkennung durch den FEAP–Laschinger NextGen Award.

Wir gratulieren Josef Stier ganz herzlich zu dieser wohlverdienten Anerkennung!

Foto von links nach rechts: FEAP Präsidentin Lara Barazi, VDBA Präsident Bernhard Feneis, Preisträger Josef Stier, Lauri Laschinger (Enkel des kürzlich verstorbenen Preisstifters Rudolf Laschinger) und Ulrike Müller (Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Europaabgeordnete bis 2024)

Das Highlight des zweitägigen Meetings war die erstmalige Vergabe des FEAP–Laschinger NextGen Awards.

Der VDBA ist besonders stolz, dass als erster Preisträger ein leuchtender Stern unserer Young Fishermen von der internationalen Jury einstimmig ausgewählt wurde!

Die moderne Indoor-Zuchtanlage von Josef Stier in Bärnau verfügt über eigene Tiefbrunnen, einen mit Hackschnitzel befeuerten Holzvergaser, ein Blockheizkraftwerk und eine Photovoltaik-Anlage. Diese Kombination macht es möglich, eine nachhaltige und kosteneffiziente Produktion von Zander, Aalen, Regenbogenforellen, Bachforellen, Lachsforellen und sogar Garnelen sicherzustellen. Weil das Wasser in den Kreislaufanlagen kontinuierlich mechanisch und biologisch gereinigt sowie mit UV-Licht behandelt wird, ist auch der Wasserverbrauch extrem niedrig. Im Rahmen eines Forschungsprojekts mit der Landesanstalt für Landwirtschaft wird in einer modernen robotergestützten Anlage zusätzlich eigenes, hochwertiges und proteinreiches Fischfutter in Kreislaufproduktion aus organischen Abfällen für schwarze Soldatenfliegen produziert.

Dieses innovative, ganzheitliche Konzept ist ein Leuchtturm-Beispiel für nachhaltige und verantwortungsvolle Lebensmittelproduktion und verdient die Anerkennung durch den FEAP–Laschinger NextGen Award.

Wir gratulieren Josef Stier ganz herzlich zu dieser wohlverdienten Anerkennung!

Foto von links nach rechts: FEAP Präsidentin Lara Barazi, VDBA Präsident Bernhard Feneis, Preisträger Josef Stier, Lauri Laschinger (Enkel des kürzlich verstorbenen Preisstifters Rudolf Laschinger) und Ulrike Müller (Abgeordnete im Bayerischen Landtag, Europaabgeordnete bis 2024)

16.11.2025

Fischotter: Süß, streng geschützt – doch für Fischwirte fatal

Sehenswerter Bericht des Bayrischen Fernsehens zum "Fischotter-Teichwirtschaftsproblem"

Für Teichwirte keine Neuigkeit: der Fischotter richtet weiterhin große Schäden an.

Dies zeigt auch der neue, sehenswerte Bericht Fischotter: Süß, streng geschützt – doch für Fischwirte fatal des Bayrischen Fernsehens.

Seit dem Jahr 2016 gibt es in Bayern ein Fischottermanagement, das auf Beratung, Zaunbau und Entschädigung setzt. Doch Elektro- und feste Schutzzäune werden nur mit 60 Prozent gefördert. Dies basiert auf der Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakultur.

Die Errichtung von Schutzzäunen ist oft jedoch nicht praktikabel (Größe und Terrain der Teichflächen), sehr teuer und würde das wichtige aquatische Habitat und die Wasserversorgung auch für andere Tiere versperren. Auch Ausgleichszahlungen wie durch den Freistaat Bayern (im vergangenen Jahr in Höhe von 2,25 Mio. Euro – 97 Prozent der den Betrieben entstandenen Verluste) sind keine dauerhafte Lösung und der finanzielle Bedarf steigt jährlich.

So ist es nicht überraschend, dass Otter-Schäden Fischzüchter zur Betriebsaufgabe bewegen.

Anhand der Zahlen des Statistischen Berichts der Aquakultur lässt sich ein deutlicher Rückgang an Betrieben belegen. So gab es im Jahr 2011 noch 2.984 Betriebe mit Erzeugung von Fischen in Teichen (Fachserie 3 Reihe 4.6 - Erzeugung in Aquakulturbetrieben - 2011), während es 2024 nur noch 1.310 Betriebe waren (Statistischer Bericht - Aquakultur - 2024).

Dieser sehr deutliche Rückgang von 1.674 Betrieben (56.1 %) in den letzten 13 Jahren ist hochgradig besorgniserregend und teilweise auch auf die allgemeine Prädatoren-Problematik zurückzuführen.

Zu der Diskussion über den Umgang mit Prädatoren gibt es ein interessantes Interview mit Prof Dr. Sven Herzog, Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der TU Dresden: „ln den letzten 100 Jahren ist keine Art, die dem Jagd recht unterlag, ausgestorben" zum download.

Dies zeigt auch der neue, sehenswerte Bericht Fischotter: Süß, streng geschützt – doch für Fischwirte fatal des Bayrischen Fernsehens.

Seit dem Jahr 2016 gibt es in Bayern ein Fischottermanagement, das auf Beratung, Zaunbau und Entschädigung setzt. Doch Elektro- und feste Schutzzäune werden nur mit 60 Prozent gefördert. Dies basiert auf der Rahmenrichtlinie für den Ausgleich von durch geschützte Tiere verursachten Schäden in der Fischerei und Aquakultur.

Die Errichtung von Schutzzäunen ist oft jedoch nicht praktikabel (Größe und Terrain der Teichflächen), sehr teuer und würde das wichtige aquatische Habitat und die Wasserversorgung auch für andere Tiere versperren. Auch Ausgleichszahlungen wie durch den Freistaat Bayern (im vergangenen Jahr in Höhe von 2,25 Mio. Euro – 97 Prozent der den Betrieben entstandenen Verluste) sind keine dauerhafte Lösung und der finanzielle Bedarf steigt jährlich.

So ist es nicht überraschend, dass Otter-Schäden Fischzüchter zur Betriebsaufgabe bewegen.

Anhand der Zahlen des Statistischen Berichts der Aquakultur lässt sich ein deutlicher Rückgang an Betrieben belegen. So gab es im Jahr 2011 noch 2.984 Betriebe mit Erzeugung von Fischen in Teichen (Fachserie 3 Reihe 4.6 - Erzeugung in Aquakulturbetrieben - 2011), während es 2024 nur noch 1.310 Betriebe waren (Statistischer Bericht - Aquakultur - 2024).

Dieser sehr deutliche Rückgang von 1.674 Betrieben (56.1 %) in den letzten 13 Jahren ist hochgradig besorgniserregend und teilweise auch auf die allgemeine Prädatoren-Problematik zurückzuführen.

Zu der Diskussion über den Umgang mit Prädatoren gibt es ein interessantes Interview mit Prof Dr. Sven Herzog, Dozent für Wildökologie und Jagdwirtschaft an der TU Dresden: „ln den letzten 100 Jahren ist keine Art, die dem Jagd recht unterlag, ausgestorben" zum download.

13.11.2025

EU Halbzeitbewertung der Umsetzung der Aquakultur Leitlinien (2021–2030) und Nationalen Strategiepläne veröffentlicht

Die Europäische Kommission hat ihre Halbzeitbewertung der Umsetzung der Strategischen Leitlinien der EU für die Aquakultur (2021–2030) und der zugehörigen Mehrjährigen Nationalen Strategiepläne (MNSP) veröffentlicht. Die Bewertung beurteilt die Fortschritte bei der Umsetzung empfohlener Maßnahmen und deren Wirksamkeit bei der Erreichung der Ziele und identifiziert gleichzeitig Bereiche, die Anpassungen erfordern.

Leider sind nur wenige positive Fortschritte festzustellen. Die Fortschritte sind uneinheitlich, und die Effizienz wird durch anhaltende Hindernisse wie komplexe Genehmigungsverfahren, begrenzten Zugang zu Flächen und Wasser, geringe gesellschaftliche Akzeptanz und langsame Innovationsübernahme beeinträchtigt.

Um die Ziele für 2030 zu erreichen, sind eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und der Raumplanung, die Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien mit ausreichender Finanzierung, erhöhte Investitionen in Tiergesundheit und Tierschutz, der Ausbau erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaftspraktiken sowie eine verstärkte Verbreitung von Leitlinien zu bewährten Verfahren an Behörden und Erzeuger erforderlich.

Leider sind nur wenige positive Fortschritte festzustellen. Die Fortschritte sind uneinheitlich, und die Effizienz wird durch anhaltende Hindernisse wie komplexe Genehmigungsverfahren, begrenzten Zugang zu Flächen und Wasser, geringe gesellschaftliche Akzeptanz und langsame Innovationsübernahme beeinträchtigt.

Um die Ziele für 2030 zu erreichen, sind eine Beschleunigung der Genehmigungsverfahren und der Raumplanung, die Entwicklung von Klimaanpassungsstrategien mit ausreichender Finanzierung, erhöhte Investitionen in Tiergesundheit und Tierschutz, der Ausbau erneuerbarer Energien und Kreislaufwirtschaftspraktiken sowie eine verstärkte Verbreitung von Leitlinien zu bewährten Verfahren an Behörden und Erzeuger erforderlich.

Ohne eine Bewältigung dieser systemischen Herausforderungen droht der Aquakultur in der EU trotz starker politischer Unterstützung eine anhaltende Stagnation, da grundlegende Probleme, insbesondere die administrative Komplexität und die Flächenverteilung, das Wachstum weiterhin einschränken.

Der englische Originalreport kann hier runtergeladen werden.

Der englische Originalreport kann hier runtergeladen werden.

06.11.2025

2025 Treffen der VDBA Einzelmitglieder in Aachen

Am 03. & 04.11. fand das 2025 VDBA Einzelmitgliedertreffen statt. Die bereits in Nürnberg verabschiedete Neuausrichtung des VDBA mit der Listung der „Young Fishermen“ als eigene Sparte und dem Wechsel der Geschäftsführung zum 01.01.26 wurde erneut erläutert und erhielt vollste Zustimmung.

Weitere Diskussionspunkte und Anliegen der Mitglieder wurden erörtert und in konstruktiven Meinungsaustauschen besprochen.

Als Mitausrichter hatte Familie Mohnen nach Aachen geladen, wo es eine Stadtführung und anschließende Betriebsbesichtigung in der Voreifel gab. Seit mehr als fünf Jahrzehnten steht der Name MOHNEN aquaculture für erstklassige Forellen aus einem inzwischen schon in der dritten Generation geführten Familienbetrieb.

Wir bedanken uns bei allen erschienenen Mitgliedern für das gesellige Miteinander, ihre aktiven Beiträge und besonders bei unserem ehemaligen Präsidenten Elmar, seinem Bruder Udo und seinem Sohn Philipp Mohnen für die tolle Organisation vor Ort.

Anwesende von links: Anja Oest (zukünft. VDBA Geschäftsführung), Isabell Schwegel (Young Fishermen), Ramona Oppermann & Gerd Michaelis (Spreewaldfisch GmbH), David Märkl-Bilger (WATER - proved GmbH / Bundesverband-Aquakultur), Philipp Mohnen (MOHNEN aquaculture), Michael Kamp (Lambachtaler Forellenzucht & Räucherei), Markus Nolda (ForellenZucht HochSpessart), Torben Heese (Aschauteiche), Frank Ehrmann (Forellenhof Thießen), Thomas Marek & Nachfolger André Schaller (Trouw Nutrition), Kerstin & Markus Lichtenecker (Forellenhof Themar), Bernhard Feneis (VDBA Präsident), Alexander Wever (NRW), Peter Grimm (ForellenZucht HochSpessart), Elmar Mohnen (MOHNEN aquaculture), Maite & Michael Kauth (Fischzucht Kauth)

28.10.2025

Der erste „FEAP-LASCHINGER NextGen Award“ wird diesen November in München verliehen

Der „Laschingerpreis“ würdigt junge Fachkräfte der europäischen Aquakultur, die herausragendes Unternehmertum, Führungsqualitäten und Engagement für nachhaltige Produktion beweisen. Der im Rahmen der FEAP NextGen-Initiative ins Leben gerufene Preis würdigt Persönlichkeiten, die Herausforderungen erfolgreich gemeistert und Innovationen in der Branche vorangetrieben haben. Durch die Anerkennung ihrer Leistungen und die Vernetzung mit Kollegen und nationalen Aquakulturverbänden in ganz Europa möchte die Initiative die nächste Generation von Produzenten inspirieren und die Sichtbarkeit und Dynamik der europäischen Aquakulturgemeinschaft stärken.

Berufsverbände der Aquakultur aus allen europäischen Ländern können Nominierungen einreichen. Diese Bewerbungen müssen an das FEAP-Sekretariat gesendet werden. Einzelpersonen oder andere Personen können sich nicht bewerben.

Der FEAP-Laschinger-Preis ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert und wird zukünftig alle zwei Jahre verliehen. Die Gewinner werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens zur Preisübergabe auf der FEAP-Jahresversammlung eingeladen.

FEAP Pressemitteilung lesen (Englisch)

Berufsverbände der Aquakultur aus allen europäischen Ländern können Nominierungen einreichen. Diese Bewerbungen müssen an das FEAP-Sekretariat gesendet werden. Einzelpersonen oder andere Personen können sich nicht bewerben.

Der FEAP-Laschinger-Preis ist mit einem Preisgeld von 10.000 Euro dotiert und wird zukünftig alle zwei Jahre verliehen. Die Gewinner werden nach Abschluss des Auswahlverfahrens zur Preisübergabe auf der FEAP-Jahresversammlung eingeladen.

FEAP Pressemitteilung lesen (Englisch)

28.10.2025

Young Fishermen im Austausch mit der Staatssekretärin des BMLEH Martina Englhardt-Kopf

Die Fischerei in Deutschland wird nach wie vor massiv durch Prädatoren unter Druck gesetzt. Um zu sehen welche Folgen dies für die Natur und die Fischereibetriebe hat besuchte die parlamentarische Staatssekretärin des Bundesministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat Fr. Martina Englhardt-Kopf das Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth (Oberpfalz, Bayern).

Neben Anna Klupp als Vertreterin der Young Fishermen waren auch Ely Eibisch, Wolfgang Stock (BBV), Landrat Roland Grillmeier und Thomas Beer (ARGE Fisch) vor Ort, um die drastische Situation zu schildern.

Neben den Prädatoren wurde auch angesprochen welche Weichen gestellt werden müssen, um Betriebe in die nächste Generation zu führen. Das Positionspapier der YFM wurde Frau Englhard-Kopf im Nachgang übermittelt.

Foto (vlnr): Wolfgang Stock, Martina Englhard-Kopf, Anna Klupp, Thomas Beer

.

Titelfoto links oben: Anna Klupp, Thomas Beer, Roland Grillmeier, Martina Englhard-Kopf und Ely Eibsich im Gespräch im Land der 1000 Teiche

Neben Anna Klupp als Vertreterin der Young Fishermen waren auch Ely Eibisch, Wolfgang Stock (BBV), Landrat Roland Grillmeier und Thomas Beer (ARGE Fisch) vor Ort, um die drastische Situation zu schildern.

Neben den Prädatoren wurde auch angesprochen welche Weichen gestellt werden müssen, um Betriebe in die nächste Generation zu führen. Das Positionspapier der YFM wurde Frau Englhard-Kopf im Nachgang übermittelt.

Foto (vlnr): Wolfgang Stock, Martina Englhard-Kopf, Anna Klupp, Thomas Beer

.

Titelfoto links oben: Anna Klupp, Thomas Beer, Roland Grillmeier, Martina Englhard-Kopf und Ely Eibsich im Gespräch im Land der 1000 Teiche

01.10.2025

VDBA beim Landwirtschaftsminister zum Verbändegespräch Fischerei in Berlin

Bernhard Feneis (Präsident des VDBA) und Ronald Menzel (Geschäftsführung) sind der Einladung von Alois Rainer (CSU), Bundesminister für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat im Kabinett Merz, zum Gespräch mit Fischereiverbänden am 29.09.2025 gefolgt.

Bei einem konstruktiven Austausch mit Bundesminister Rainer und Fischereireferent des Bundes Stefan Hübner (Leiter des Referats Fischereistruktur- und -marktpolitik, Meeresumweltschutz, EMFAF), konnten die Belange und Vertretungsziele des VDBA erfolgreich platziert werden.

Hintergrund des Termins waren Gespräche beim deutschen Fischereitag am 1. Juli 2025, durch die der Landwirtschaftsminister einen ersten Überblick über die Herausforderungen der Berufs- und Freizeitfischerei, der Aquakultur sowie der Fischwirtschaft in Deutschland im Allgemeinen gewinnen konnte. Vielfach ist den Akteuren der Branche gegenwärtig ein wirtschaftliches Arbeiten erschwert oder nicht mehr möglich. Die Ursachen sind vielfältig: u. A. schlechte Bestands- und Umweltsituationen, Klimawandel, Prädatoren, Energiepreise, Flächenverluste, bürokratische Hindernisse und politische Unsicherheiten. Das Resultat ist eine sinkende Eigenversorgung mit lokalen Fischprodukten.

Daher hat sich Landwirtschaftsminister Alois Rainer zum politischen Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen, auch mit Blick auf die Ernährungssicherung, zu verbessern. Zur Vertiefung dieser und weiteren Themen hatte er den in Nürnberg anwesenden Akteuren zugesagt, zeitnah ein entsprechendes Kennlerngespräch zu führen, das nun am 29. September stattgefunden hat.

Wir bleiben zu den vielen aktuellen Themen und Problemstellungen im Austausch mit dem BMLEH und bedanken uns bei der Bundesregierung für die Möglichkeit des Verbändegesprächs.

Foto: Stefan Hübner / BMLEH

Hintergrund des Termins waren Gespräche beim deutschen Fischereitag am 1. Juli 2025, durch die der Landwirtschaftsminister einen ersten Überblick über die Herausforderungen der Berufs- und Freizeitfischerei, der Aquakultur sowie der Fischwirtschaft in Deutschland im Allgemeinen gewinnen konnte. Vielfach ist den Akteuren der Branche gegenwärtig ein wirtschaftliches Arbeiten erschwert oder nicht mehr möglich. Die Ursachen sind vielfältig: u. A. schlechte Bestands- und Umweltsituationen, Klimawandel, Prädatoren, Energiepreise, Flächenverluste, bürokratische Hindernisse und politische Unsicherheiten. Das Resultat ist eine sinkende Eigenversorgung mit lokalen Fischprodukten.

Daher hat sich Landwirtschaftsminister Alois Rainer zum politischen Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen, auch mit Blick auf die Ernährungssicherung, zu verbessern. Zur Vertiefung dieser und weiteren Themen hatte er den in Nürnberg anwesenden Akteuren zugesagt, zeitnah ein entsprechendes Kennlerngespräch zu führen, das nun am 29. September stattgefunden hat.

Wir bleiben zu den vielen aktuellen Themen und Problemstellungen im Austausch mit dem BMLEH und bedanken uns bei der Bundesregierung für die Möglichkeit des Verbändegesprächs.

Foto: Stefan Hübner / BMLEH

25.09.2025

Anhörung zu „Wasserresilienzstrategie“ und „Kormorane“ im European Agriculture and Fisheries Council

Der Europäische Rat für Landwirtschaft und Fischerei (Agriculture and Fisheries Council) hat am 23. September 2025 zu den Themen „Wasserresilienzstrategie“ und „Kormorane“ unter dem Punkt "Any Other Business" eine Anhörung gehabt.

Beide Mitschnitte der öffentlichen Sitzung sind hier in deutscher Sprache als Download abrufbar.

Die Kommission will offensichtlich keine schnellen Lösungen zum Kormoranproblem finden, sondern nur weitere neue Leitlinien entwickeln.

Dabei bedarf es sofortiger Handlung, zum Schutz der Biodiversität, der Gewässergüte, vor Schäden in der Aquakultur und zum Erhalt der fischereilichen Nutzungsfähigkeit unserer Gewässer.

Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit die EU das offensichtliche Problem nicht weiter auf die lange Bank schiebt und endlich gehandelt wird.

Beide Mitschnitte der öffentlichen Sitzung sind hier in deutscher Sprache als Download abrufbar.

Die Kommission will offensichtlich keine schnellen Lösungen zum Kormoranproblem finden, sondern nur weitere neue Leitlinien entwickeln.

Dabei bedarf es sofortiger Handlung, zum Schutz der Biodiversität, der Gewässergüte, vor Schäden in der Aquakultur und zum Erhalt der fischereilichen Nutzungsfähigkeit unserer Gewässer.

Wir müssen alle Hebel in Bewegung setzen, damit die EU das offensichtliche Problem nicht weiter auf die lange Bank schiebt und endlich gehandelt wird.

17.09.2025

EIFAAC Tagungsdokumente zu Managementempfehlungen zu Kormoranprädation

Das Sekretariat der EIFAAC (European Inland Fisheries and Aquaculture Advisory Commission) hat die Tagungsdokumente der Konferenz „Managementempfehlungen zur Reduzierung der Auswirkungen der Fischräuberei durch Kormorane“ vom 3. Juni 2025 veröffentlicht.

Die englischen Tagungsdokumente können unter https://doi.org/10.4060/cd6718en herunterladen werden.

Anhang D des Protokolls enthält die neueste, überarbeitete Fassung des Rahmens für einen europäischen Managementplan für den Kormoran. Er basiert auf den Stellungnahmen, die im Juni 2025 während und nach der Konferenz eingegangen sind.

Anhang D des Protokolls enthält die neueste, überarbeitete Fassung des Rahmens für einen europäischen Managementplan für den Kormoran. Er basiert auf den Stellungnahmen, die im Juni 2025 während und nach der Konferenz eingegangen sind.

Zusammenfassung: Die Konferenz zum Thema „Managementempfehlungen zur Verringerung der Auswirkungen der Kormoran-Prädation” fand am 3. Juni 2025 in Brüssel, Belgien, statt. Sie wurde von der polnischen EU-Ratspräsidentschaft ausgerichtet und von der Europäischen Beratenden Kommission für Binnenfischerei und Aquakultur (EIFAAC) organisiert. An der Konferenz nahmen 230 Teilnehmer aus 31 Ländern teil, darunter nationale Behörden, die Europäische Kommission, Vertreter des Europäischen Parlaments und ein breites Spektrum von Interessengruppen aus den Bereichen Fischerei, Aquakultur, Vogel- und Fischschutz sowie Beratungsorganisationen. Ziel der Konferenz war es, die Teilnehmer über die ökologischen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Kormoranjagd zu informieren, den Entwurf eines europäischen Managementplans für den Kormoran vorzustellen und den Dialog über mögliche Managementlösungen zu fördern. In den Eröffnungsreden wurde der grenzüberschreitende Charakter der Auswirkungen des Kormorans und die seit langem bestehenden Forderungen nach koordinierten europäischen Maßnahmen hervorgehoben. Die polnische Ratspräsidentschaft, die Europäische Kommission und die FAO betonten die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit, wissenschaftlicher Grundlagen und der Angleichung an bestehende EU-Rechtsrahmen. In den Diskussionen wurde die weitgehende Übereinstimmung mit dem Rahmenplan für den europäischen Managementplan für den Kormoran und die Notwendigkeit praktischer, koordinierter Lösungen zur Eindämmung der Kormoran-Raubzüge unter Wahrung des ökologischen Gleichgewichts und der Einhaltung der EU-Rechtsvorschriften hervorgehoben. Zu den wichtigsten Empfehlungen gehörten: die Straffung der Ausnahmeregelungen im Rahmen der Vogelschutzrichtlinie, die Festlegung von Referenzwerten und Schwellenwerten für nachhaltige Kormoran- und Fischpopulationen, die Verbesserung der grenzüberschreitenden Datenerhebung und -überwachung sowie die Einrichtung harmonisierter Entschädigungsregelungen für Schäden in der Fischerei und Aquakultur. Die Interessengruppen betonten die Dringlichkeit, gegen den Raubdruck vorzugehen, da sich die derzeitigen Maßnahmen oft als fragmentiert oder unwirksam erwiesen haben. Es wurden schnellere Maßnahmen zur Unterstützung von Fischern und Fischzüchtern gefordert, die mit unmittelbaren Herausforderungen konfrontiert sind. Der Aquakultursektor betonte sein Recht und seine Verantwortung, die Gesundheit und das Wohlergehen der Fische zu schützen, und sprach sich für vereinfachte, längerfristige Ausnahmeregelungen und Entschädigungen aus Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raums oder aus Umweltfonds statt aus Mitteln für die Entwicklung der Aquakultur aus. Naturschutzverbände hoben die Notwendigkeit hervor, die ökologische Integrität zu erhalten, und warnten davor, Kormorane unverhältnismäßig für den Rückgang der Fischbestände verantwortlich zu machen. Sie drängten darauf, den Fokus auf umfassendere Stressfaktoren für das Ökosystem wie die Verschlechterung der Lebensräume zu legen. Die Teilnehmer aus europäischen Ländern wiesen auf die Bedeutung der Integration von Managementmaßnahmen in die nationalen Rechtssysteme und den Wert standardisierter Begründungen für Ausnahmeregelungen hin. Der von EIFAAC-Experten vorgestellte Entwurf eines Rahmenplans gliedert sich in fünf adaptive Schritte: Systembewertung, Entwicklung und Auswahl von Managementmaßnahmen, Politikformulierung und -koordinierung, Umsetzung und Überwachung sowie Bewertung und Anpassung. Der Plan zielt darauf ab, einen Ausgleich zwischen dem Schutz der Kormorane und einer nachhaltigen Fischerei und Aquakultur zu schaffen, den Dialog zwischen den Interessengruppen zu fördern und die Ziele der EU-Biodiversitäts- und Wasserrahmenrichtlinie zu unterstützen. Die Konferenz endete mit einem Aufruf zur weiteren Zusammenarbeit zwischen den europäischen Ländern, der Europäischen Kommission, dem Europäischen Parlament und den Interessengruppen, um den Rahmen für die Managementplanung fertigzustellen. Die Teilnehmer wurden gebeten, bis zum 17. Juni 2025 Kommentare zum Planentwurf einzureichen. Der endgültige Plan wird den zuständigen europäischen Gremien zur Prüfung vorgelegt und spiegelt die gemeinsamen Beiträge und wissenschaftlichen Erkenntnisse wider, die im Laufe dieses Konsultationsprozesses gesammelt wurden.

Die auf der Konferenz gehaltenen Vorträge und die Rückmeldungen zum Entwurf des Plans sind unter https://www.fao.org/fishery/en/meeting/41505 auf Englisch verfügbar.

08.09.2025

Bis 3. Oktober Ideen einbringen: Öffentlichkeitsbeteiligung zur Wiederherstellung der Natur!

Bundesumweltministerium und Bundesamt für Naturschutz laden zur aktiven Mitgestaltung des Nationalen Wiederherstellungsplans ein

Ab sofort können sich Bürgerinnen und Bürger, Verbände sowie weitere Interessierte aktiv im Rahmen der Durchführung der EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur beteiligen. Das Bundesumweltministerium (BMUKN) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) haben dafür eine Online-Plattform eingerichtet. Dort werden bis 3. Oktober 2025 Hinweise und Anregungen gesammelt. Die EU-Verordnung zielt darauf ab, Natur und Lebensräume besser zu schützen und wiederherzustellen – als unverzichtbare Grundlage für unsere Lebensqualität und Wirtschaft.

Der VDBA empfiehlt dringend, sich auf der Seite umzusehen und sich dort einzubringen. In der Umsetzung der EU-Wiederherstellungsverordnung und speziell im Wiederherstellungsplan liegen gleichermaßen Chancen und Risiken für Fischerei und Fischzucht.

Auf der Online-Plattform Beteiligung zur Wiederherstellung der Natur - Dialog BMUV stehen verschiedene Beteiligungsformate zur Verfügung:

- Umfrage: Für alle, die ihre Wahrnehmungen, Erwartungen und Informationsbedarfe mitteilen möchten.

- Fachspezifische Beteiligung: Für Stakeholder, die gezielt ihre Einschätzungen und Vorschläge zu einzelnen Themen wie Wäldern, Meeren, Flüssen und Auen, Landwirtschaft oder Natur in der Stadt mitteilen wollen.

- Ideen-Pinnwand: Für positive Beispiele, Forschungsergebnisse oder Praxisvorschläge zur Wiederherstellung der Natur.

Pressemitteilung BMUKN & BfN:

"Gesunde Wälder, saubere Flüsse, intakte Böden, nasse Moore und städtische Grünflächen sind eine unverzichtbare Grundlage für Gesundheit, Wohlstand und Lebensqualität. Sie sorgen für saubere Luft und ausreichend Wasser, speichern Kohlendioxid, schützen vor den Folgen des Klimawandels und sind essenziell für die Produktion von Lebensmitteln. Gleichzeitig fördern sie nachhaltig die Artenvielfalt und bieten Räume für Erholung und Freizeit. Wo Ökosysteme geschädigt sind, gilt es, sie wiederherzustellen und in einen guten Zustand zu versetzen. Das ist das Ziel der EU-Wiederherstellungsverordnung.

Bis zum 1. September 2026 müssen alle EU-Mitgliedstaaten gemäß EU-Verordnung einen Nationalen Wiederherstellungsplan erstellen. Dieser soll gezielte Maßnahmen bündeln, die Wälder, Flüsse und Auen, Böden, Moore, Küsten und städtischen Grünflächen schützen und stärken sollen.

In Deutschland erarbeitet die Bundesregierung den Nationalen Wiederherstellungsplan in enger Abstimmung mit den Ländern. Ziel ist es, wirksame und umsetzbare Maßnahmen zu entwickeln, die von der Gesellschaft mitgetragen werden.

Das Bundesumweltministerium (BMUKN) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) laden die Öffentlichkeit und Stakeholder ein, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Beteiligungsplattform eingerichtet."

Bis zum 1. September 2026 müssen alle EU-Mitgliedstaaten gemäß EU-Verordnung einen Nationalen Wiederherstellungsplan erstellen. Dieser soll gezielte Maßnahmen bündeln, die Wälder, Flüsse und Auen, Böden, Moore, Küsten und städtischen Grünflächen schützen und stärken sollen.

In Deutschland erarbeitet die Bundesregierung den Nationalen Wiederherstellungsplan in enger Abstimmung mit den Ländern. Ziel ist es, wirksame und umsetzbare Maßnahmen zu entwickeln, die von der Gesellschaft mitgetragen werden.

Das Bundesumweltministerium (BMUKN) und das Bundesamt für Naturschutz (BfN) laden die Öffentlichkeit und Stakeholder ein, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Zu diesem Zweck wurde eine eigene Beteiligungsplattform eingerichtet."

03.09.2025

Neue Positionspapiere der YOUNG FISHERMEN

Die YOUNG FISHERMEN haben, um die Zukunft der Fischerei mitzugestalten ein Positionspapier erarbeitet, das aufzeigt welche Weichen junge Fischer/innen brauchen, um Betriebe übernehmen und weiterführen zu können.

Weiterhin haben die YOUNG FISHERMEN Vorschläge eingereicht, wie der EMFAF in der zukünftigen Förderperiode verändert werden kann, um den Bedürfnissen der Praxis besser zu entsprechen.

Beide Dokumente sind als Download beigefügt.

Weiterhin haben die YOUNG FISHERMEN Vorschläge eingereicht, wie der EMFAF in der zukünftigen Förderperiode verändert werden kann, um den Bedürfnissen der Praxis besser zu entsprechen.

Beide Dokumente sind als Download beigefügt.

03.09.2025

Möglichkeit der Stellungnahme zur Vereinfachung der Verwaltung im Bereich des Umweltrechts

In den politischen Leitlinien der Kommissionspräsidentin für das Mandat 2024-2029 wird der Umsetzung und Vereinfachung große Bedeutung beigemessen. Die Kommission prüft derzeit Umweltrechtsvorschriften, um Gesetzgebungsakte zu ermitteln, die ein erhebliches Potenzial zur Vereinfachung von Verwaltungsaufgaben bergen. Der Verwaltungsaufwand soll verringert werden, ohne die im Rahmen der bestehenden Rechtsvorschriften vereinbarten Umweltziele zu beeinträchtigen. Weder sollen die Umweltziele der EU abgeschwächt noch der durch das EU-Umweltrecht garantierte Schutz der menschlichen Gesundheit verringert werden.

Bis 10.September.2025 ist es möglich am EU Konsultationsverfahren teilzunehmen unter folgendem Link:

Simplification of administrative burdens in environmental legislation

Damit der Verwaltungsaufwand zukünftig für kleine und mittlere Unternehmen überschaubar bleibt, sollte die EU Initiative zur Entbürokratisierung unterstützt werden.

Bis 10.September.2025 ist es möglich am EU Konsultationsverfahren teilzunehmen unter folgendem Link:

Simplification of administrative burdens in environmental legislation

Damit der Verwaltungsaufwand zukünftig für kleine und mittlere Unternehmen überschaubar bleibt, sollte die EU Initiative zur Entbürokratisierung unterstützt werden.

28.07.2025

Sitzung des VDBA am Deutschen Fischereitag

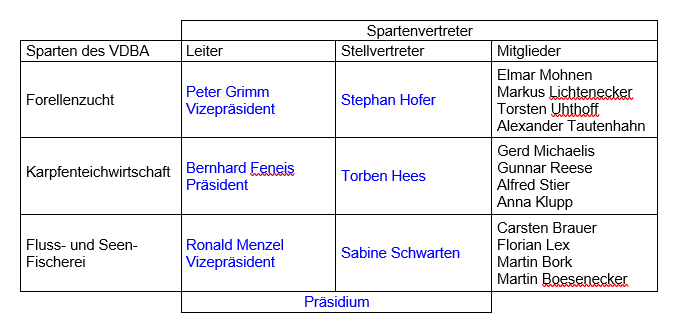

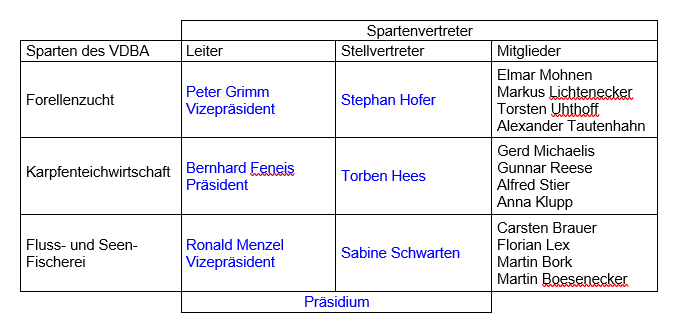

Bei der Mitgliederversammlung des Verbandes der deutschen Binnenfischerei und Aquakultur (VDBA) am 02.07.2025 wurden wichtige Weichen für die Zukunft des VDBA gestellt:

- Neue Sparte „Young Fishermen“ (YFM) gegründet – einstimmig beschlossen

- Anna Klupp ist mit sofortiger Wirkung neue Spartenleiterin, unterstützt von Isabell Schwegel

- Als Beisitzer wurden Gero Weinhardt, Karl Bissa und Martin Weierich gewählt

- Ab 2026 wird die VDBA-Geschäftsstelle nach Hannover verlegt

- Frau Anja Oest übernimmt ab 2026 schrittweise die Geschäftsführung von Ronald Menzel

- Das Konzept wurde mit großer Mehrheit angenommen – ein starkes Signal für den Generationenwechsel!

Der Vortrag von Hrn. Lars Dettmann zum Europäischen Kormoranmanagement ist als Download beigefügt

- Neue Sparte „Young Fishermen“ (YFM) gegründet – einstimmig beschlossen

- Anna Klupp ist mit sofortiger Wirkung neue Spartenleiterin, unterstützt von Isabell Schwegel

- Als Beisitzer wurden Gero Weinhardt, Karl Bissa und Martin Weierich gewählt

- Ab 2026 wird die VDBA-Geschäftsstelle nach Hannover verlegt

- Frau Anja Oest übernimmt ab 2026 schrittweise die Geschäftsführung von Ronald Menzel

- Das Konzept wurde mit großer Mehrheit angenommen – ein starkes Signal für den Generationenwechsel!

Der Vortrag von Hrn. Lars Dettmann zum Europäischen Kormoranmanagement ist als Download beigefügt

03.06.2025

Netze zur Drohnenabwehr gesucht

Die Organisation Bravery Berlin sucht kaputte oder nicht mehr benötigte Zugnetzte, Stellnetze oder ähnliches. Die Netze können in der Ukraine genutzt werden, um Drohnen abzufangen. Die Propeller der Drohnen verfangen sich in den Netzen und können dadurch das Ziel nicht erreichen.

Jedes Netz hilft vor Ort Menschen zu schützen!

Wenn Sie Netze haben, die Sie nicht mehr brauchen wenden Sie sich bitte an Franz Kühn (frakue@freenet.de). Er koordiniert die Weitergabe an Bravery Berlin.

Jedes Netz hilft vor Ort Menschen zu schützen!

Wenn Sie Netze haben, die Sie nicht mehr brauchen wenden Sie sich bitte an Franz Kühn (frakue@freenet.de). Er koordiniert die Weitergabe an Bravery Berlin.

14.03.2025

Young Fishermen im Podcast "Blaues Brot"

Blaues Brot

Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem hat Anna Klupp als Vertreterin für die Teichwirtschaft eingeladen über die traditionelle Fischerzeugung zu berichten.

Ab Folge 4 ist sie regelmäßig im Podcast zu hören.

Der Podcast kann bei Spotify/Amazon Music/Apple Podcast gestreamt werden

Infos: Blaues Brot

Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem

Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem hat Anna Klupp als Vertreterin für die Teichwirtschaft eingeladen über die traditionelle Fischerzeugung zu berichten.

Ab Folge 4 ist sie regelmäßig im Podcast zu hören.

Der Podcast kann bei Spotify/Amazon Music/Apple Podcast gestreamt werden

Infos: Blaues Brot

Die umfangreichste Audiodoku zum Lebensmittelsystem

14.03.2025

Naturschutzinitiative klagt gegen Fischotterabschuss in Bayern

Die Regierung der Oberpfalz hat im Februar Gebiete festgelegt, in denen Fischotter vergrämt und ggf abgeschossen werden dürfen. Gegen die Abschussverfügung klagt jetzt die Naturschutzinitiative (NI) und hat laut Pressemitteilung Eilantrag beim Verwaltungsgericht Regensburg eingereicht.

Die Naturschützer halten die Rechtsverordnung für einen „Formverstoß“.

Infos: NI klagt gegen Fischotterabschuss in Bayern | Naturschutzinitiative e.V.

Naturschutzinitiative e. V. klagt gegen Fischotterabschüsse | OberpfalzECHO

Die Naturschützer halten die Rechtsverordnung für einen „Formverstoß“.

Infos: NI klagt gegen Fischotterabschuss in Bayern | Naturschutzinitiative e.V.

Naturschutzinitiative e. V. klagt gegen Fischotterabschüsse | OberpfalzECHO

26.02.2025

FEAP veröffentlicht "FAKTEN ÜBER FINFISCH AQUAKULTUR"

Grafiken zur europäischen Fischproduktion

Die FEAP (Federation of the European Aquaculture Producers) hat Infografiken zur europäischen Fischerzeugung veröffentlicht. Darin wird einmal mehr die Bedeutung der Branche für eine nachhaltige Ernhährung und für die Erbringung von zahlreichen Ökosystemdienstleistungen dargestellt.

Die Grafiken sind im englischen Original und deutscher Übersetzung beigefügt.

Die Grafiken sind im englischen Original und deutscher Übersetzung beigefügt.

17.02.2025

Fischottermanagement: Maßnahmengebiete in der Oberpfalz festgelegt

Wo sind in der Oberpfalz ab sofort Maßnahmen gegen den Fischotter möglich? Als Höhere Naturschutzbehörde hat die Regierung der Oberpfalz sogenannte Maßnahmengebiete festgelegt. In den entsprechenden Gebieten ist es möglich, Fischotter zu fangen, zu vergrämen oder - als ultima ratio – zu entnehmen. Dadurch sollen ernste fischereiwirtschaftliche Schäden abgewendet und die Teich- und Fischereiwirtschaft geschützt werden.

Am 14. Februar 2025 trat die Allgemeinverfügung zur Festlegung der Maßnahmengebiete in Kraft. Die Maßnahmengebiete befinden sich in den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten Amberg-Sulzbach, Amberg, Cham, Neustadt a.d. Waldnaab, Weiden, Schwandorf und Tirschenreuth. Insgesamt können nach Vorgaben des Bayerischen Umweltministeriums jährlich in der Oberpfalz 23 Tiere entnommen werden.

Weitere Informationen hier

Am 14. Februar 2025 trat die Allgemeinverfügung zur Festlegung der Maßnahmengebiete in Kraft. Die Maßnahmengebiete befinden sich in den Landkreisen bzw. kreisfreien Städten Amberg-Sulzbach, Amberg, Cham, Neustadt a.d. Waldnaab, Weiden, Schwandorf und Tirschenreuth. Insgesamt können nach Vorgaben des Bayerischen Umweltministeriums jährlich in der Oberpfalz 23 Tiere entnommen werden.

Weitere Informationen hier

28.01.2025

Verhaltenskodex für die europäische Aquakultur veröffentlicht

Das Hauptziel dieses Verhaltenskodex, der von der Föderation der europäischen Aquakulturproduzenten (FEAP) erstellt wurde, besteht darin, die verantwortungsvolle Entwicklung und das Management eines lebensfähigen europäischen Aquakultursektors zu fördern, um einen hohen Standard bei der Produktion von Qualitätslebensmitteln zu gewährleisten und dabei Umweltaspekte und die Anforderungen der Verbraucher zu berücksichtigen.

Als Verhaltenskodex dient dieses Dokument dazu, Leitprinzipien für diejenigen in Europa festzulegen und zu empfehlen, die lebende Fischarten durch Aquakultur produzieren.

Der Kodex zielt nicht darauf ab, zwischen den Arten oder den Arten oder Größenordnungen von Betrieben zu unterscheiden, die im europäischen Aquakultursektor anzutreffen sind.

Sein Zweck ist es, durch eine wirksame Selbstregulierung eine gemeinsame Grundlage für die sektorale Verantwortung innerhalb der Gesellschaft zu schaffen und die Überlegungen des Produktionssektors in Bezug auf die von ihm gezüchteten Fische, die Umwelt und den Verbraucher aufzuzeigen.

Als Verhaltenskodex dient dieses Dokument dazu, Leitprinzipien für diejenigen in Europa festzulegen und zu empfehlen, die lebende Fischarten durch Aquakultur produzieren.

Der Kodex zielt nicht darauf ab, zwischen den Arten oder den Arten oder Größenordnungen von Betrieben zu unterscheiden, die im europäischen Aquakultursektor anzutreffen sind.

Sein Zweck ist es, durch eine wirksame Selbstregulierung eine gemeinsame Grundlage für die sektorale Verantwortung innerhalb der Gesellschaft zu schaffen und die Überlegungen des Produktionssektors in Bezug auf die von ihm gezüchteten Fische, die Umwelt und den Verbraucher aufzuzeigen.

28.01.2025

Erstes Treffen der FEAP mit Kommissar Kadis

Am 24.01.2025 fand in Brüssel unser erstes Treffen mit dem EU-Kommissar für Fischerei und Ozeane, Costas Kadis, und seinen Kabinettsmitgliedern Antonio Basanta und Nikolaos Pieri statt. Der Europäische Verband der Fischereiindustrie (FEAP) wurde von unserer Präsidentin Lara Barazi-Geroulanou und Vizepräsidentin Anna Pyć in Begleitung von Szilvia Mihalffy und Javier Ojeda vertreten.

Am 25.01.2025 fand ein weiteres Treffen mit der DG Mare statt. Wir trafen uns mit Delilah Al Khudhairy (Direktorin für Meerespolitik und Blaue Wirtschaft), Felix Leinemann (Leiter der Abteilung für Blaue Wirtschaftssektoren, Aquakultur und maritime Raumplanung) und dem Aquakultur-Team unter der Leitung von Lorella de la Cruz und Emilia Gargallo.

Am 25.01.2025 fand ein weiteres Treffen mit der DG Mare statt. Wir trafen uns mit Delilah Al Khudhairy (Direktorin für Meerespolitik und Blaue Wirtschaft), Felix Leinemann (Leiter der Abteilung für Blaue Wirtschaftssektoren, Aquakultur und maritime Raumplanung) und dem Aquakultur-Team unter der Leitung von Lorella de la Cruz und Emilia Gargallo.

30.11.2024

Positionspapier zum Bedarf an koordinierten europäischen Managementmaßnahmen für den Kormoran

Die Populationen einiger geschützter Tierarten haben in den letzten Jahrzehnten in den europäischen ländlichen Binnen- und Küstenlandschaften in den letzten Jahrzehnten stetig zugenommen, und zwar weit über die historisch ermittelten Werte hinaus. Ohne aktives Eingreifen ist der Kormoran in der Lage, den gesamten Fischbestand auszurotten.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass nur ein europaweiter Managementplan, der auf regionaler Koordination beruht, akzeptable Ergebnisse in den verschiedenen Aspekten des Managements, einschließlich der Erhaltungsaspekte, liefern kann.

Wissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass nur ein europaweiter Managementplan, der auf regionaler Koordination beruht, akzeptable Ergebnisse in den verschiedenen Aspekten des Managements, einschließlich der Erhaltungsaspekte, liefern kann.

16.11.2024

Code of Good Practices on Fish Welfare among Aquaculture Producers

Die vom AAC herausgearbeitete Leitlinien für eine nachhaltigere und wettbewerbsfähigere Aquakultur für den Zeitraum 2021 bis 2030 unterstützt die Entwicklung eines Verhaltenskodex für den Schutz von Fischen auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung und wissenschaftlichen Erkenntnissen, die Aufzucht, Transport und Tötung abdecken.

Bei diesem Ansatz hat das Wohlergehen von Fischen drei Dimensionen, erstens ein gutes funktionelles Wohlergehen, d. h. die Fische sind gesund, frei von Krankheiten und Verletzungen und befinden sich allgemein in einem guten körperlichen Zustand. Zweitens sind die Fische in der Lage, eine Reihe von motivierte natürliche Verhaltensweisen ausüben können, so dass sie nach Möglichkeit frei von Angst und Frustration sind und im Allgemeinen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die instinktiv gesteuert sind. Drittens kann das Erreichen dieser beiden Dimensionen kann drittens das psychische Wohlbefinden und eine gute Lebensqualität gewährleistet werden, auch wenn dies schwieriger zu messen sein mag. Die Bewertung des Wohlergehens hängt von der Entwicklung von Indikatoren ab, die in einigen Bereichen weiter fortgeschritten sind als in anderen.

Bei diesem Ansatz hat das Wohlergehen von Fischen drei Dimensionen, erstens ein gutes funktionelles Wohlergehen, d. h. die Fische sind gesund, frei von Krankheiten und Verletzungen und befinden sich allgemein in einem guten körperlichen Zustand. Zweitens sind die Fische in der Lage, eine Reihe von motivierte natürliche Verhaltensweisen ausüben können, so dass sie nach Möglichkeit frei von Angst und Frustration sind und im Allgemeinen in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, die instinktiv gesteuert sind. Drittens kann das Erreichen dieser beiden Dimensionen kann drittens das psychische Wohlbefinden und eine gute Lebensqualität gewährleistet werden, auch wenn dies schwieriger zu messen sein mag. Die Bewertung des Wohlergehens hängt von der Entwicklung von Indikatoren ab, die in einigen Bereichen weiter fortgeschritten sind als in anderen.

13.11.2024

Vorträge des HUNTATIP Workshops online

Die Vorträge des HUNATIP-Workshops "AQUAKULTUR ZU EINEM WICHTIGEN BESTANDTEIL DES NACHHALTIGEN LEBENSMITTELSYSTEMS IN EUROPA MACHEN" sind nun online nachzulesen.

Unter folgendem Link: HUNATiP Workshop Brussels – Programme – Hunatip

Aquaculture and the EU policy agenda

Lorella de la Cruz Iglesias (European Commission)

Role of aquaculture in the global food system and FAO’s Blue Transformation Roadmap

Raschad Al-Khafaji (FAO)

The need for an aquaculture policy reform

Brian Thomsen (AAC)

Navigating the future of EU aquaculture: key insights and strategies

Javier Ojeda (FEAP)

15.30–15.45 Priorities and opportunities for innovation in European aquaculture

David Bassett (EATiP)

Shellfish farming: A keystone in the European Turquoise Aquaculture Revolution

Thibault Pivetta (EMPA)

Aquaculture multifunctionality as a response to the challenges of sustainable development

Tomasz Kulikowski (MIR Gdynia, Poland)

Unter folgendem Link: HUNATiP Workshop Brussels – Programme – Hunatip

Aquaculture and the EU policy agenda

Lorella de la Cruz Iglesias (European Commission)

Role of aquaculture in the global food system and FAO’s Blue Transformation Roadmap

Raschad Al-Khafaji (FAO)

The need for an aquaculture policy reform

Brian Thomsen (AAC)

Navigating the future of EU aquaculture: key insights and strategies

Javier Ojeda (FEAP)

15.30–15.45 Priorities and opportunities for innovation in European aquaculture

David Bassett (EATiP)

Shellfish farming: A keystone in the European Turquoise Aquaculture Revolution

Thibault Pivetta (EMPA)

Aquaculture multifunctionality as a response to the challenges of sustainable development

Tomasz Kulikowski (MIR Gdynia, Poland)

04.11.2024

Anfrage des EU Abgeordneten David McAllister an die Kommission

Anfrage des EU Abgeordneten David McAllister an die Kommission "Stärkung der Binnenfischerei, Bewahrung des Angelns als Kulturgut, Erhaltung von Lebensraumtypen und Verbesserung des Artenschutzes"

29.10.2024

Fischotterausgleich in Bayern bis zu 100%

Seit 2016 gewährt die Staatsregierung Ausgleichszahlungen für Fischotterschäden. Die Zahl der Anträge und die Schadenssumme haben sich seitdem massiv erhöht. Die Staatsregierung hat aufgrund der großen Bedeutung der Fischerei die Mittel für die Ausgleichzahlungen auf nunmehr 2,2 Mio. Euro angehoben. Ab dem Schadensjahr 2024 ist grundsätzlich ein bis zu 100 %-iger Schadensausgleich möglich, wenn die bereitgestellten Mittel ausreichen.

Das Merkblatt sowie die Richtlinie sind als Download beigefügt.

Das Merkblatt sowie die Richtlinie sind als Download beigefügt.

29.10.2024

Workshop über die Zukunft der Aquakultur

Die ungarische EU-Ratspräsidentschaft veranstaltete in Zusammenarbeit mit der Ungarischen Technologie- und Innovationsplattform für Aquakultur (HUNATiP) am 14. Oktober in der Ständigen Vertretung Ungarns bei der Europäischen Union in Brüssel einen Workshop über die Zukunft der Aquakultur. Bei dieser Veranstaltung hielt Javier Ojeda, Generalsekretär der FEAP, einen Vortrag, in dem er die wichtigsten Unterschiede zwischen der Aquakulturpolitik der Europäischen Kommission und derjenigen internationaler Organisationen wie der FAO (Vereinte Nationen) herausstellte.

Das Statement der FEAP im Anhang

Das Statement der FEAP im Anhang

08.10.2024

Offener Brief der FEAP und Copa Cogeca an Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen

Verschiedene Erzeugerorganisationen, u.a. die FEAP (Federation of European Aquaculture Producers) und die Copa Cogeca haben sich in einem offenen Brief an die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gewandt. Der Brief (sowie eine deutsche Übersetzung) kann heruntergeladen werden.

Die genannten Ziele sollen in das Visionspapier einzug finden und die EU-Landwirtschaft der nächsten Jahre mitgestalten.

Ziele sind u.a.:

- Neue Kenntnisse über Tierwohl und Tiergesundheit sollten den Erzeugern und den Veterinären einfacher zugänglich sein.

- Es sollte bei Ernährungsempfehlungen keine pauschale Ablehnung tierischer Lebensmittel erfolgen. Besser ist es die Verbraucher über die Erzeugung und Verarbeitung zu informieren.

- Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren beim Erlass neuer Tierschutzvorschriften

Die genannten Ziele sollen in das Visionspapier einzug finden und die EU-Landwirtschaft der nächsten Jahre mitgestalten.

Ziele sind u.a.:

- Neue Kenntnisse über Tierwohl und Tiergesundheit sollten den Erzeugern und den Veterinären einfacher zugänglich sein.

- Es sollte bei Ernährungsempfehlungen keine pauschale Ablehnung tierischer Lebensmittel erfolgen. Besser ist es die Verbraucher über die Erzeugung und Verarbeitung zu informieren.

- Berücksichtigung sozioökonomischer Faktoren beim Erlass neuer Tierschutzvorschriften

04.09.2024

Workshop zu Gesundheitsindikatoren für Karpfen am 19.09.2024 in Prag

Die Universität Kreta, PRORATA und das Biologiezentrum Cas begrüßen den zweiten Cure4Aqua-Workshop über Indikatoren für das Wohlergehen von Zuchtkarpfen, der am 19. September 2024 in der Tschechischen Republik stattfindet.

Internationale Experten werden auf der Tagung (19. September) den aktuellen Stand der Technik zum Wohlbefinden von Fischen in Seen diskutieren. Teilnehmen werden Experten aus der Wissenschaft, der Aquakulturindustrie, den zuständigen Behörden, einschlägigen Nichtregierungsorganisationen und Verbraucherverbänden. An dem Workshop zum Wissensaustausch über das Wohlergehen von Karpfen.

Link zur Veranstaltung: Home - 2nd Cure4Aqua Workshop

Internationale Experten werden auf der Tagung (19. September) den aktuellen Stand der Technik zum Wohlbefinden von Fischen in Seen diskutieren. Teilnehmen werden Experten aus der Wissenschaft, der Aquakulturindustrie, den zuständigen Behörden, einschlägigen Nichtregierungsorganisationen und Verbraucherverbänden. An dem Workshop zum Wissensaustausch über das Wohlergehen von Karpfen.

Link zur Veranstaltung: Home - 2nd Cure4Aqua Workshop

04.09.2024

Young Fishermen im Austausch mit der Freien Wähler Landtagsfraktion Bayern

Die Young Fishermen hatten am 30.08.2024 den Bayerischen Landtagsabgeordneten Martin Scharf zu Gast in der Waldnaabaue bei Tirschenreuth. Dabei wurden das enorme Potential für die regionale Erzeugung sowie die Ökosystemdienstleistungen der Teichwirtschaft besprochen. Selbstverständlich wurden auch unerfreulichere Themen, wie der Prädatorendruck oder Probleme bei der Weiterführung der Betriebe in die nächste Generation angesprochen.

12.08.2024

WORKSHOP ZUR ZUKUNFT DER AQUAKULTUR 14. OKTOBER 2024, BRÜSSEL

Die ungarische Ratspräsidentschaft der Europäischen Union veranstaltet am 14. einen Workshop zur Zukunft der Aquakultur Oktober 2024 in der Ständigen Vertretung Ungarns bei der Europäischen Union (Rue de Trèves 92-98, Brüssel, Belgien). Der halbtägige Workshop wird organisiert von der Ungarischen Aquakultur-Technologie- und Innovationsplattform (HUNATiP). Die Veranstaltung bietet Gelegenheit, Vertreter der zusammenzubringen Europäische Institutionen, Industrieorganisationen und Mitgliedstaaten zur Diskussion die unterschiedlichen Ansichten und Empfehlungen zum weiteren Vorgehen für die Aquakultur Sektor der EU. Die formelle Einladung und das Programm werden zu gegebener Zeit verschickt. Wenn Sie Fragen haben, können Sie uns gerne unter kontaktieren HUFISH24@mfa.gov.hu.

08.08.2024

Hochwasserkatastrophe - Hilfe für Familie Dworak Wülmersen- Fischzuchtbetriebe Reinhardswald

An alle der Fischerei verbundenen Menschen, liebe Freunde, Geschäftspartner und Berufskollegen! In der Nacht zum 2. August 2024 wurde durch ein Unwetter innerhalb kürzester Zeit die gesamte Existenzgrundlage der Familie Dworak in Wülmersen, zerstört

Nach einem Starkregen mit mehr als 170 L/ m² wurde die gesamte Fischzucht in Wülmersen von unglaublichen Wassermassen überrollt.

Betriebsgebäude, Wohnhaus, Hälterung, Verarbeitung, Werkstatt und Direktvermarktung wurden so stark geschädigt, dass sogar Gebäude abgerissen werden müssen.

Die Schäden an den Teichen und dem Fischbestand sind verheerend.

Jegliche Maschinen wurden unter Wasser gesetzt, sind stark beschädigt oder völlig zerstört.

Das Betriebsinventar ist zum größten Teil zerstört oder nicht mehr auffindbar.

Eine außergewöhnliche Notsituation, die außergewöhnliche Unterstützung bedarf!

Da die Familienmitglieder und Mitarbeiter in vollem Arbeitseinsatz sind,

darf ich, in freundschaftlicher Verbundenheit zur Familie einen Teil der Hilfe mitorganisieren!

Das ist der Grund, warum ich Sie anschreibe und um Unterstützung bitte!

Wie können Sie helfen?

Geldspenden

Unter folgendem Link ist ein Spendenkonto eingerichtet, auf das direkt gespendet werden kann. Anklicken und sie kommen auf die Spendenseite!

https://gofund.me/3e3eaec2

Auf der Seite „gofundme“ Hochwasserkatastrophe-Spenden für Familie Dworak, Wülmersen

kann auf einfachem Weg über PayPal, Klarna oder Kreditkarte gespendet werden.

Kollegiale Unterstützung Fischzucht

Anschaffung von Inventar

Kurzfristige aktive Hilfestellung

Strukturelle Unterstützung Fischbestand

Für diese Art der Unterstützung wenden Sie sich bitte direkt an mich unter der E-Mail: mail@kaiuwebernhard.de

oder an Familie Dworak E-Mail : infos@fischzucht-dworak.de

Sie bekommen eine Rückmeldung auf Ihre E-mail!

Leiten Sie diese E-Mail weiter, um eine möglichst große Reichweite und Hilfe zu erzielen.

Gerne können Sie mich auch telefonisch unter 0171 54 60 578 erreichen!

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Hilfe, Unterstützung und Wertschätzung für Familie Dworak!

Kai Uwe Bernhard

Betriebsgebäude, Wohnhaus, Hälterung, Verarbeitung, Werkstatt und Direktvermarktung wurden so stark geschädigt, dass sogar Gebäude abgerissen werden müssen.

Die Schäden an den Teichen und dem Fischbestand sind verheerend.

Jegliche Maschinen wurden unter Wasser gesetzt, sind stark beschädigt oder völlig zerstört.

Das Betriebsinventar ist zum größten Teil zerstört oder nicht mehr auffindbar.

Eine außergewöhnliche Notsituation, die außergewöhnliche Unterstützung bedarf!

Da die Familienmitglieder und Mitarbeiter in vollem Arbeitseinsatz sind,

darf ich, in freundschaftlicher Verbundenheit zur Familie einen Teil der Hilfe mitorganisieren!

Das ist der Grund, warum ich Sie anschreibe und um Unterstützung bitte!

Wie können Sie helfen?

Geldspenden

Unter folgendem Link ist ein Spendenkonto eingerichtet, auf das direkt gespendet werden kann. Anklicken und sie kommen auf die Spendenseite!

https://gofund.me/3e3eaec2

Auf der Seite „gofundme“ Hochwasserkatastrophe-Spenden für Familie Dworak, Wülmersen

kann auf einfachem Weg über PayPal, Klarna oder Kreditkarte gespendet werden.

Kollegiale Unterstützung Fischzucht

Anschaffung von Inventar

Kurzfristige aktive Hilfestellung

Strukturelle Unterstützung Fischbestand

Für diese Art der Unterstützung wenden Sie sich bitte direkt an mich unter der E-Mail: mail@kaiuwebernhard.de

oder an Familie Dworak E-Mail : infos@fischzucht-dworak.de

Sie bekommen eine Rückmeldung auf Ihre E-mail!

Leiten Sie diese E-Mail weiter, um eine möglichst große Reichweite und Hilfe zu erzielen.

Gerne können Sie mich auch telefonisch unter 0171 54 60 578 erreichen!

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Hilfe, Unterstützung und Wertschätzung für Familie Dworak!

Kai Uwe Bernhard

15.07.2024

Austausch zwischen Bayern und Österreich

Der Landkreis Tirschenreuth empfing am 8.07.2024 den Geschäftsführer des Österreichischen Verbandes für Aquakultur und Teichwirtschaft Leo Kirchmaier. In Niederösterreich und besonders im Waldviertel spielt die traditionelle Karpfenteichwirtschaft eine große Rolle und hat eine ähnlich lange Tradition wie in Bayern. Leider sind auch die Probleme der Waldviertler Teichwirtschaft mit den Herausforderungen im Landkreis Tirschenreuth vergleichbar.

Während des Besuchs wurden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und Kooperation zwischen dem Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth und dem Waldviertel Teichwirteverband eruiert. Einen intensiven Austausch gab es vor allem zur Fischotterproblematik, aber auch beim Ausloten der Möglichkeiten, sich als Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS ) zu bewerben. Im Bericht zur Bio-Karpfenproduktion ging Leo Kirchmaier auf die Konsumgewohnheiten der Österreicher ein, die im EU-Vergleich mehr Wert auf die Qualität und regionale Herkunft der Lebensmittel legen.

Der Höhepunkt des Besuchs war die öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, an der viele Teichwirte, Vertreter der Berufsverbände (u.a. VDBA und Young Fishermen) und Interessierte aus der Oberpfalz und Oberfranken teilnahmen. Nach der Begrüßung durch Landrat Roland Grillmeier schilderte Leo Kirchmaier die Ausgangslage für die Teichwirtschaft in seiner Heimat. So ist dort zum Beispiel die Entnahme von Fischottern bereits möglich, wobei sie allerdings mit viel Bürokratie und Aufwand verbunden ist. Nach der Erläuterung der Lösungsansätze der Fischotterproblematik in Niederösterreich fand ein ausführlicher Meinungs- und Erfahrungsaustausch statt. Wie erwartet, kamen dabei zahlreiche frustrierende Beispiele aus der heimischen Teichwirtschaft auf den Tisch. Die Teilnehmenden appellierten an die Politik endlich den hohen Wert der traditionellen Teichwirtschaft anzuerkennen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses „Immaterielle Kulturerbe“ weiterbestehen kann.

Den Bericht über die Erfahrungen der Bio-Karpfenproduktion in Waldviertel und die Beantragung als GIAHS verfolgten die Zuhörenden mit großem Interesse. Aus dem intensiven Meinungs- und Ideenaustausch ging der Vorschlag hervor, Waldviertel in Niederösterreich zum Zielgebiet der nächsten Fischereilehrfahrt zu machen.

„Die traditionelle Teichwirtschaft, die Zisterzienser und viele weitere Gemeinsamkeiten verbinden das Waldviertel und den Landkreis Tirschenreuth. Arbeiten wir zusammen um unsere Traditionen zu erhalten. “ – so schloss der Moderator der Podiumsdiskussion Hans Klupp die Veranstaltung ab.

Quelle: erlebnis-fisch.de

Während des Besuchs wurden die Möglichkeiten einer Zusammenarbeit und Kooperation zwischen dem Fischwirtschaftsgebiet Tirschenreuth und dem Waldviertel Teichwirteverband eruiert. Einen intensiven Austausch gab es vor allem zur Fischotterproblematik, aber auch beim Ausloten der Möglichkeiten, sich als Globally Important Agricultural Heritage Systems (GIAHS ) zu bewerben. Im Bericht zur Bio-Karpfenproduktion ging Leo Kirchmaier auf die Konsumgewohnheiten der Österreicher ein, die im EU-Vergleich mehr Wert auf die Qualität und regionale Herkunft der Lebensmittel legen.

Der Höhepunkt des Besuchs war die öffentliche Vortrags- und Diskussionsveranstaltung, an der viele Teichwirte, Vertreter der Berufsverbände (u.a. VDBA und Young Fishermen) und Interessierte aus der Oberpfalz und Oberfranken teilnahmen. Nach der Begrüßung durch Landrat Roland Grillmeier schilderte Leo Kirchmaier die Ausgangslage für die Teichwirtschaft in seiner Heimat. So ist dort zum Beispiel die Entnahme von Fischottern bereits möglich, wobei sie allerdings mit viel Bürokratie und Aufwand verbunden ist. Nach der Erläuterung der Lösungsansätze der Fischotterproblematik in Niederösterreich fand ein ausführlicher Meinungs- und Erfahrungsaustausch statt. Wie erwartet, kamen dabei zahlreiche frustrierende Beispiele aus der heimischen Teichwirtschaft auf den Tisch. Die Teilnehmenden appellierten an die Politik endlich den hohen Wert der traditionellen Teichwirtschaft anzuerkennen und Rahmenbedingungen zu schaffen, damit dieses „Immaterielle Kulturerbe“ weiterbestehen kann.

Den Bericht über die Erfahrungen der Bio-Karpfenproduktion in Waldviertel und die Beantragung als GIAHS verfolgten die Zuhörenden mit großem Interesse. Aus dem intensiven Meinungs- und Ideenaustausch ging der Vorschlag hervor, Waldviertel in Niederösterreich zum Zielgebiet der nächsten Fischereilehrfahrt zu machen.

„Die traditionelle Teichwirtschaft, die Zisterzienser und viele weitere Gemeinsamkeiten verbinden das Waldviertel und den Landkreis Tirschenreuth. Arbeiten wir zusammen um unsere Traditionen zu erhalten. “ – so schloss der Moderator der Podiumsdiskussion Hans Klupp die Veranstaltung ab.

Quelle: erlebnis-fisch.de

15.07.2024

Präsident des VDBA zu Gast an der Küste

Der Präsident des Verbandes der Deutschen Binnenfischerei und Aquakultur, Bernhard Feneis, weilte im April zu seinem Jahresurlaub an der Ostseeküste. Da er in seiner Funktion als Präsidenten der Working Party on Fish bei COPA*COGECA auch des Öfteren die Küstenfischerei in Brüssel vertreten muss, ließ er es sich nehmen, sich die Fischerei an der Mecklenburg-Vorpommerschen Küste einmal genauer anzusehen. Er wurde in Freest vom dortigen Geschäftsführer Michael Schütt herzlich empfangen. Herr Schütt erklärte ihm die Fischereistrukturen in M-V, die Entwicklungen der Fischerei in den letzten Jahrzehnten sowie die Bestandsentwicklungen der wirtschaftlich wichtigsten Fischarten und die daraus resultierenden, drastischen Quotenkürzungen der letzten Jahre. Normalerweise sind die Fischer zu

dieser Jahreszeit voll in der Heringssaison aktiv. Durch die massiven Quotenkürzungen der letzten Jahre war es in diesem Jahr allerdings sehr ruhig. Die meisten Fischer haben beim Besuch von Herrn Feneis gerade die Möglichkeit der befristeten Stilllegung in Anspruch genommen, sodass ein direkter Austausch mit den Fischern leider nicht möglich war. Trotzdem war es für beide Seiten ein sehr offener Austausch, bei dem viele Gemeinsamkeiten, beispielsweise beim Thema Prädatoren, entdeckt und diskutiert wurden. Man verständigte sich darauf, auch weiterhin einen losen Austausch bei gemeinsamen Themen zu pflegen.

Quelle: Zeitschrift "Fischerei und Fischmarkt" in M-V 2/2024

dieser Jahreszeit voll in der Heringssaison aktiv. Durch die massiven Quotenkürzungen der letzten Jahre war es in diesem Jahr allerdings sehr ruhig. Die meisten Fischer haben beim Besuch von Herrn Feneis gerade die Möglichkeit der befristeten Stilllegung in Anspruch genommen, sodass ein direkter Austausch mit den Fischern leider nicht möglich war. Trotzdem war es für beide Seiten ein sehr offener Austausch, bei dem viele Gemeinsamkeiten, beispielsweise beim Thema Prädatoren, entdeckt und diskutiert wurden. Man verständigte sich darauf, auch weiterhin einen losen Austausch bei gemeinsamen Themen zu pflegen.

Quelle: Zeitschrift "Fischerei und Fischmarkt" in M-V 2/2024

24.03.2024

Carpy Podacst spendet an die Young Fishermen

Die Podacster Maurice Kaulbach, Marian Sura und Peter Schwedes haben in ihrem "Carpy" Podacst die Angelruten von Peter verlost. Der Gewinn aus den Losen wurde an die Young Fishermen gespendet. Insgesamt kamen über 6.000 Euro zusammen. Diese großzügige Spende ermöglicht den Nachwuchs der Aquaklultubranche auch weiterhin die Zukunft der Branche mitzugestalten.

Wir sagen Danke!

Wir sagen Danke!

24.03.2024

Young Fishermen zu Gast beim Carpy Podcast

Die Jungs vom Carpy Podcast haben die "Young Fishermen" großzügig unterstützt. Als Dank dafür hospitiert Anna Klupp in der aktuellen Folge des Carpy Podacst.

Hört gerne rein!